法治时代网讯(卢爱伟 通讯员 孙长斌)近日,福建省宁德市蕉城区人民法院霍童法庭内传来一阵激动的声音“孙法官,辛苦你们了!我们几十个人的劳务费拖了两年多,今天终于得到了妥善解决。”说话的农民工代表紧握着该法庭负责人孙长斌的手,脸上洋溢着如释重负的喜悦。而这背后,是霍童法庭联合赤溪司法所运用“诉前调解+司法确认”办案模式,成功化解22名农民工劳务争议纠纷系列案的暖心故事。

矛盾凸显:两难的困境

2021年2月起,来自蕉城区赤溪镇夏村、黄田村的22名村民受黄某招揽,在其承包的西红柿采摘园中从事种植相关工作。双方约定,项目劳务报酬为男性每日200元、女性每日120元。其间,黄某多次拖欠工资,截至2022年12月底,仍有十余万元工资尚未发放。多次催要无果后,22名工人通过村委向赤溪司法所反映情况。赤溪镇司法所迅速启动“庭所联动”机制,邀请霍童法庭开展联合调解。

收到邀请后,霍童法庭负责人孙长斌立即与双方当事人联系,详细了解事情的来龙去脉。

“孙法官,我也不想拖欠他们工资啊,可这两年西红柿收成实在太差了,连续两年亏损,我实在拿不出这么多钱,短时间内根本解决不了,我也没办法啊。”见法官上门,黄某满脸愁容地诉起苦。从他的话语中,孙长斌能感受到深深的无奈。

而另一边,农民工们则情绪激动。一位农民工气愤地说:“我们都是靠力气挣钱,家里等着这笔钱过日子呢,孩子上学要用钱,老人看病要用钱,他怎么能这样拖着不给呢?”

面对这样“两难”的局面,孙长斌深知调解工作难度巨大。“必须找到一个平衡点,既能保障劳动者的合法权益,又能考虑到黄某的实际困境。”

调解攻坚:以心换心促和解

如何破局?经过深思熟虑,孙长斌决定从诉讼成本、时间成本、劳动者权益保障、未来发展等方面出发,引导双方换位思考。

“大家的心情我完全理解,这钱是你们应得的,我们一定会尽力帮大家拿回来。但大家想想,如果现在对黄某采取查封、扣押、拘留等强制措施,他的生意就没法做了。没有收益,你们的胜诉权益反而更得不到保障。”孙长斌找到农民工们,将法律问题掰开揉碎了向大伙儿解释,引导他们从“竭泽而渔”转变为“放水养鱼”,给予黄某经营周转时限。

“庭所联动”调解现场

农民工们听了,开始交头接耳,议论纷纷。其中一人小声说:“法官说得有道理,我们也不想把他逼得太绝,可我们真的等不起啊。”

孙长斌接着说:“大家放心,我们会监督黄某,让他给出一个合理的还款方案。”随后,他又找到黄某,严肃地说:“黄某,工人们的辛苦你是看在眼里的,他们都不容易。你既然承诺了要给工资,就一定要想办法尽快解决。现在大家愿意给你时间周转,你也要拿出诚意来。”黄某沉思片刻后表示,愿意先支付部分工资,余款分期支付。

圆满落幕:维护权益解“薪”愁

从双方毫无沟通意愿,到愿意作出让步,调解工作已然取得重大进展。为了一鼓作气促成最终和解,孙长斌当天便召集黄某与22名农民工齐聚法庭,就具体的支付时间和金额展开深入协商。

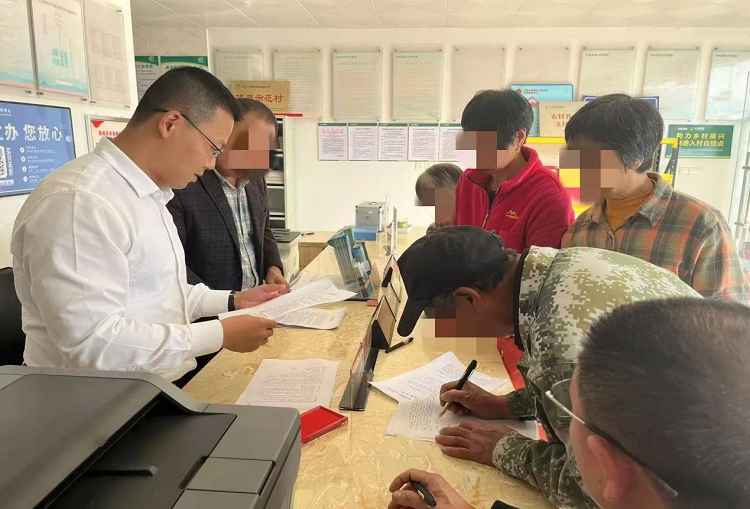

承办法官组织村民签订协议

经过反复沟通,22名农民工与黄某终于就劳动报酬的支付达成一致。为了避免调解协议成为“空头支票”,解除农民工们心中最后的顾虑,孙长斌又详细向大家阐释了“诉前调解+司法确认”办案模式的优势与保障,言明一旦黄某不按约定履行,大伙无须再走烦琐的诉讼程序,可以直接申请强制执行,让大伙儿吃上了“定心丸”。

当天,在孙长斌的协助下,22名农民工办理了司法确认。那一刻,法庭内的气氛从紧张变得轻松,农民工们脸上露出了久违的笑容。

霍童法庭将22起劳务争议纠纷系列案零成本、高效率、实质性化解在诉前阶段,既为当事人省下大笔诉讼费,又一次性解决了农民工的烦“薪”事,也获得了当事人的高度认可和赞许。(供稿单位:宁德市蕉城区人民法院霍童法庭)

责任编辑:王凯伦)

登录

登录 注册

注册